Das Wichtigste in Kürze:

- Praxisinhaber sollten sich regelmäßig mit Finanzen, Liquidität und Umsätzen beschäftigen. Mit einer klaren Struktur und monatlichen Routinen lässt sich das Finanzmanagement effizient in den Alltag integrieren.

- Wer Verantwortung abgibt und Aufgaben delegiert, schafft Freiräume, um sich strategisch mit Zahlen, Planung und Zukunftssicherung zu befassen.

- Monatliche Auswertungen von Kontobewegungen und eine Analyse der tatsächlichen Monatsumsätze pro Therapeut schaffen Transparenz über Kosten, Einnahmen und wirtschaftliche Entwicklungen.

- Regelmäßige Finanzanalysen fördern das Bewusstsein für Rentabilität, Engpässe und Wachstumschancen und ermöglichen fundierte Entscheidungen für die Zukunft.

Als Geschäftsführung muss man sich mit seinen Finanzen auseinandersetzen! Liquiditätsplanung, Renditeziele, private Altersvorsorge, Umsatzkennzahlen und Kostenanalysen – all das kommt häufig viel zu kurz. Dabei nimmt es, wenn man sich hier einmal gut strukturiert, gar nicht viel Zeit in Anspruch. Was muss man also tun, um den Blindflug zu verlassen und sein Praxismanagement auf Autopilot zu stellen?

Die Wurzel des Problems?

Warum sich viele Praxisinhaber nicht ausreichend mit dem Finanzmanagement beschäftigen, liegt auf der Hand: Das Alltagsgeschäft lässt ihnen dafür kaum Raum übrig. Die meisten Inhaber sind selbst noch operativ im Unternehmen tätig – ob an der Bank, an der Rezeption oder in der Verwaltung für die Abrechnung. Also müssen wir das Pferd von hinten aufzäumen. Zuallererst muss sich der Praxisinhaber gewisse Freiräume freischaufeln.

Wie das geht? Den Mut haben, „Nein“ zu sagen und Aufgaben zu delegieren. Denn dieser will ja nicht „ständig selbst“ sein, sondern Unternehmer. Daher können auch die Kollegen die Stammpatienten behandeln, die Abrechnung vorbereiten oder die Rezeption managen. Denn nur so kann sich der Inhaber um die finanzpolitischen Aufgaben kümmern, die für die persönliche Zukunft des Unternehmens entscheidend sind. Werfen wir einmal einen Blick auf zwei wichtige zukünftige Routine-Aufgaben.

Kontobewegungen

Dabei sollte es nicht zu kompliziert werden, denn es soll ja auch in den Arbeitsalltag passen. Denn wenn man sich regelmäßig mit den Zahlen des Unternehmens auseinandersetzt, wächst das Verständnis und man gewinnt eine gewisse Sensibilität dafür.

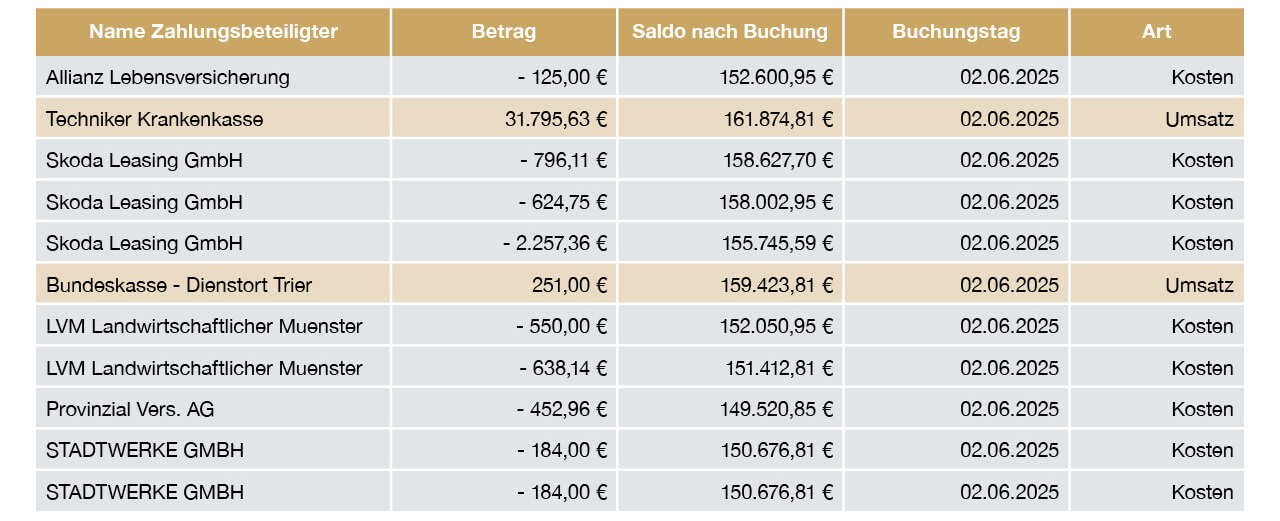

Wie funktioniert das? Schauen wir uns das mal an einem Praxisbeispiel an. Es ist der 3. des Monats und der Unternehmer öffnet den Onlinezugang seiner Bank. Dort filtert er die Bewegungen seines Kontos chronologisch für den Vormonat. Also, wenn wir beispielsweise den 3. August haben, dann filtert er die Kontobewegungen so, dass ihm alle Bewegungen vom 01.07. bis zum 31.07. angezeigt werden. Jetzt werden diese am besten in ein Dateiformat exportiert, das sich mit Excel öffnen lässt.

Viele Banken bieten hier das CSV-Format an. Das sind die „Rohdaten“, die man nun erst einmal aussortiert. Am Ende sind folgende Infos wichtig: „Buchungstag“, „Buchungsbeteiligter“, „Buchungsdatum“, „Saldo nach Buchung“. Die restlichen Spalten können ignoriert oder gelöscht werden. Es können aber auch weitere Spalten zur Erläuterung hinzugefügt oder farbliche Markierungen genutzt werden. Mit dieser Aufgabe wird der Grundstein für die „Clusterung“ der Liquiditätsplanung gelegt.

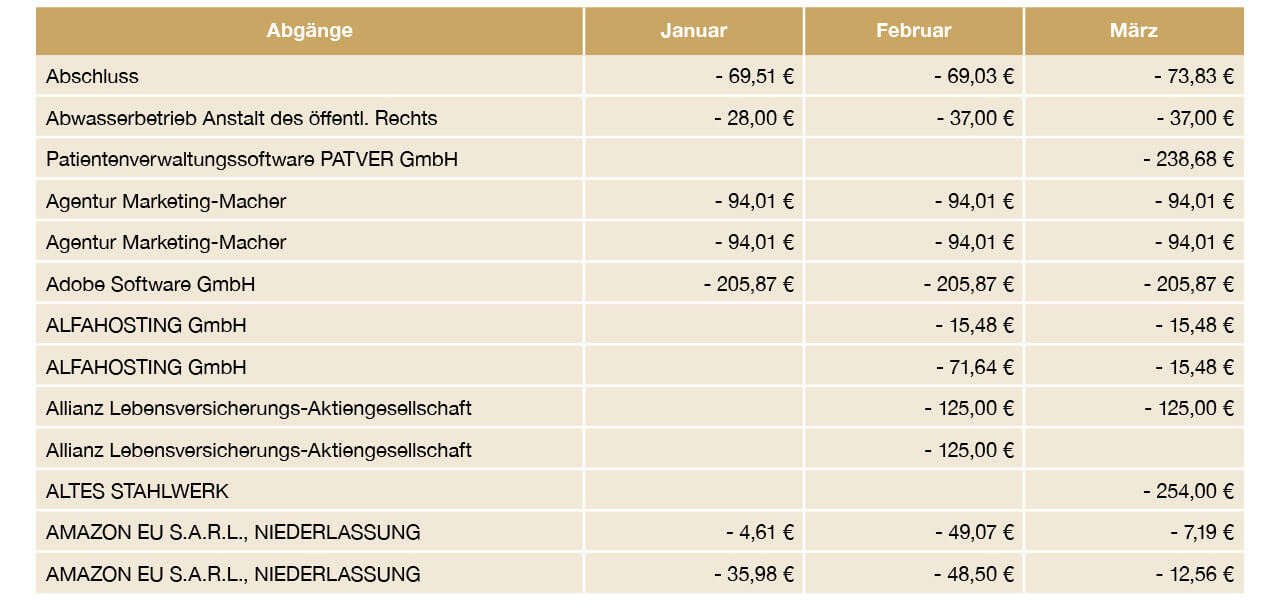

Wie geht es dann weiter? Jetzt bauen wir mit den Infos die „eigentliche“ Controllingtabelle auf. Denn wir wollen ja noch etwas tiefer blicken. Also nehmen wir uns erst mal nur alle Kosten und übertragen sie in eine neue Tabelle. In diesem Zuge können wir einen weiteren Schritt erledigen: Wir können die Kosten in für uns sinnvolle Kategorien einordnen – zum Beispiel in Kostenarten wie „Gebäude“, „IT“, „Kfz privat“, „Kfz dienstlich“ etc.

Die erste Aufgabe des Praxisinhabers lautet: jede erste Woche im Monat die Kontoeingänge und Kontoabgänge dokumentieren, clustern und analysieren (Bildquelle: © KWS)

Die erste Aufgabe des Praxisinhabers lautet: jede erste Woche im Monat die Kontoeingänge und Kontoabgänge dokumentieren, clustern und analysieren (Bildquelle: © KWS)

Wenn wir das jeden Monat tun, bekommen wir eine sehr gute Übersicht, wann im Jahr welche Kosten auf uns zugekommen sind und welche davon eine gewisse Regelmäßigkeit haben: Das Gleiche sollten wir natürlich auch mit den Umsätzen machen. Diese können zum Beispiel in dieselbe Excel-Tabelle kopiert oder auch in ein separates Excel-Blatt eingefügt werden. Doch die Kontoeingänge alleine reichen nicht für eine sinnvolle „Umsatzbetrachtung“ aus.

Geleisteter Umsatz pro Monat

Kommen wir zur zweiten neuen Routine-Aufgabe des Monats. Dafür benötigt es ein kurzes Vorwort: Wir haben in der Physiotherapie die „Problematik“, dass unsere monatlichen Einnahmen nicht annähernd die Leistung widerspiegeln, die wir in diesem Monat tatsächlich erbracht haben. Ja noch nicht einmal jene Umsätze, die wir im Vormonat erbracht haben.

Da der Weg von der erbrachten Leistung über das fertige und abrechnungsfähige Rezept bis hin zur Auszahlung mehrere Monate dauern kann und bei keinem Rezept gleich lange braucht, haben wir ein „Perioden-Problem“. Neben den „klassischen“ Rezepten sorgen beispielsweise die lange Laufzeit von Blankoverordnungen oder die vereinbarte Zahlungsmodalität bei PKV-Patienten in der Praxis dafür, dass die Umsätze sehr stark vergangenheitsorientiert sind.

Werden alle Ausgaben in einem Dokument gesammelt, behält der Praxisinhaber leichter den Überblick über seine Kosten (Bildquelle: © KWS)

Werden alle Ausgaben in einem Dokument gesammelt, behält der Praxisinhaber leichter den Überblick über seine Kosten (Bildquelle: © KWS)

Der Monatsumsatz ist also ein Ergebnis der nicht klar definierten Vergangenheit. Für uns ist nicht verständlich, aus welcher Arbeitsleistung er sich zusammensetzt. So kann der Umsatz aus dem Monat August auf Leistungen von Mitarbeitenden beruhen, die das Unternehmen bereits vor Monaten verlassen haben. Das wiegt mich als Praxisinhaber dann für einen gewissen Zeitraum in einer trügerischen finanziellen Sicherheit und trifft mich erst sehr zeitversetzt mit dem „Liquiditätshammer“.

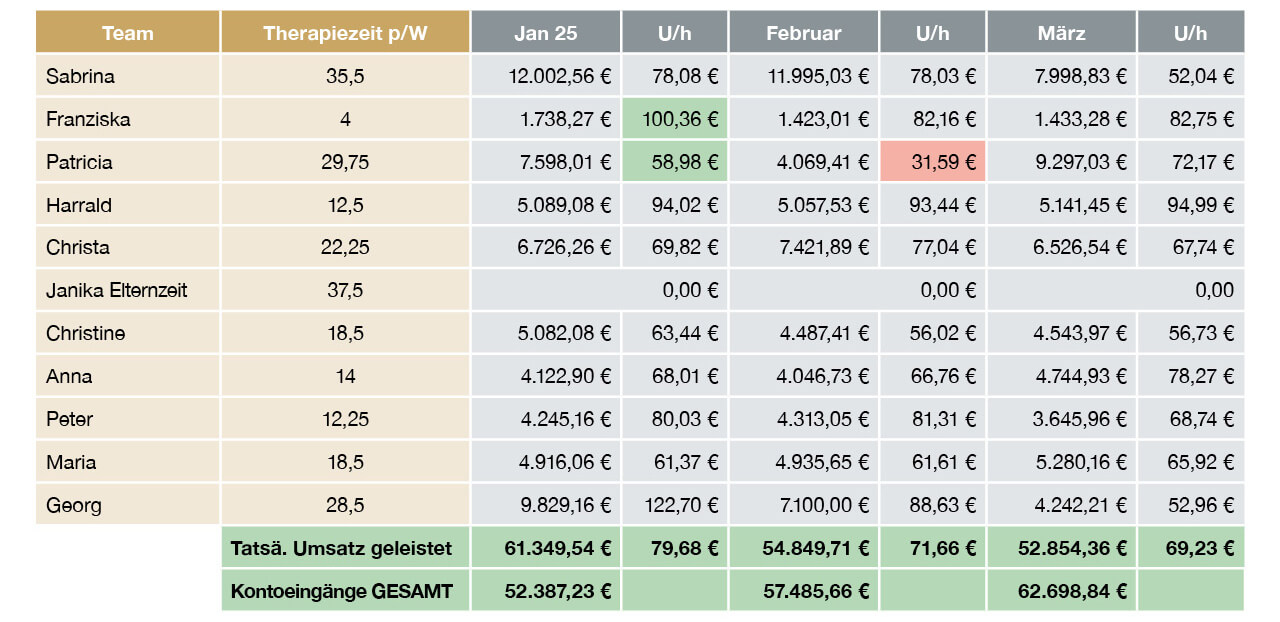

Wie also bekommt man Klarheit im Umsatz? Zuvor haben wir ja schon beschrieben, wie man eine Übersicht über die monatlichen Kosten durch die Kontoabgänge bekommt und diese den monatlichen Kontoeingängen – also Umsätzen – entgegenstellt. Jetzt erweitern wir die Umsatzsparte noch um folgende wichtige Kennzahl: den tatsächlich erwirtschafteten Monatsumsatz pro Therapeut.

Wenn man die Umsatzsparte um den tatsächlich erwirtschafteten Monatsumsatz pro Therapeut erweitert, hat der Unternehmer neben den Kontoeingängen auch die tatsächlich erbrachten Umsätze der Mitarbeitenden abgebildet (Bildquelle: © KWS)

Wenn man die Umsatzsparte um den tatsächlich erwirtschafteten Monatsumsatz pro Therapeut erweitert, hat der Unternehmer neben den Kontoeingängen auch die tatsächlich erbrachten Umsätze der Mitarbeitenden abgebildet (Bildquelle: © KWS)

Diese wichtige Kennzahl bildet eigentlich jede Praxisverwaltungssoftware ab. So haben wir neben den Kontoeingängen auch die tatsächlich erbrachten Umsätze der Mitarbeitenden. Diese Umsätze sind jetzt zwar noch nur eine „Forderung“ – also eine Art „Schuldschein“ gegenüber den Krankenkassen oder Patienten selbst –, ermöglichen aber eine bessere Planung der Liquidität und damit eine Einschätzung der tatsächlichen finanziellen Situation.

Was sind die Erkenntnisse?

Der Weg scheint erst einmal mühselig, doch mit etwas Routine ist es schnell erledigt. Und die Erkenntnisse dieses Prozesses sind all die Arbeit wert! An dieser Stelle folgen nun ein paar echte Erkenntnisse, die Mandanten hatten:

- „Mir war nicht klar, wie wenig ich selbst für meine Altersvorsorge zurücklegen kann.“

- „Ich wusste ja gar nicht, wie gering mein Umsatz pro Therapiestunde tatsächlich ist. Ich sollte über meinen Takt nachdenken.“

- „Bei dem zu erwartenden Gewinn muss ich meine Steuervorauszahlungen unbedingt anpassen.“

- „Ich muss mehr ins Marketing investieren. Kein Wunder, dass sich so wenig Physios bei uns bewerben.“

- „Hausbesuche lohnen sich bei den Kfz-Kosten gar nicht, die wir jeden Monat haben.“

- „Wenn Anna im nächsten Quartal wegen des Umzugs wegfällt, dann fehlt uns ganz schön viel Umsatz in der Therapie. Da müssen wir jetzt aktiv werden.“

Fazit

Von diesen Erkenntnissen gibt es noch Hunderte, doch sie haben alle denselben Kern. Als Geschäftsführung muss man sich mit seinen Zahlen in Ruhe und mit Sorgfalt auseinandersetzen. Dann hat man mehr Klarheit über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Unternehmens. Daher sollte man am besten noch heute starten.

Bildquelle Header: © pathdoc – stock.adobe.com