Das Wichtigste in Kürze:

- 2026 werden über 50.000 Physiotherapeuten fehlen, eine Versorgung der Patienten in 1:1-Betreuung wird damit kaum noch zu bewältigen sein.

- In der Praxis der Zukunft können Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und digitale Plattformen die Effizienz der Behandlung steigern und die Patientenversorgung verbessern.

- Mithilfe Digitaler Technologien lassen sich Wartezeiten gezielt nutzen, Therapieerfolge transparenter machen oder die Bindung der Patienten zur Praxis verbessern.

- Trotzdem bleibt die menschliche Komponente auch in Zukunft für den Therapieerfolg unerlässlich, die Digitalisierung kann die Behandlung jedoch bestmöglich unterstützen.

Allein von 2021 bis 2022 stiegen die Ausgaben im Bereich der GKV-Heilmittel um 10 % auf 11,1 Mrd. €. Im Vergleich dazu wuchs die Wirtschaft in Deutschland lediglich um 1,9 %. Dies zeigt eine nachweislich hohe Bereitschaft, Investitionen in die eigene Gesundheit zu tätigen. Betrachtet man zusätzlich noch den Selbstzahlerbereich, insbesondere in der Kombination Physiotherapie und allgemeine Fitness, entstehen schon heute und künftig weitere Chancen.

Unabdingbar erscheint somit die Fusion von Fitnessstudio, Selbstzahlerangeboten und Physiotherapie zu einem übergreifenden Geschäftsmodell. In den USA sind solche „Health Clubs“ bereits heute schon sehr verbreitet und bilden einen Anlaufpunkt, um gesund zu werden, und es zu bleiben. Doch unter welchem Druck steht die Physiotherapiebranche in Deutschland heute und wie entwickelt sich dieser? Betrachtet man die Zukunft, lassen sich folgende Herausforderungen für Physiotherapeuten herauskristallisieren:

- Steigendes Durchschnittsalter der Bevölkerung

- Steigendes Übergewicht

- Zunehmender Fachkräftemangel

- Sozialer Druck durch Social Media und künstlich erschaffene Idealbilder

- Niedrigere Angstschwellen, höhere Stressfaktoren und kognitive Erkrankungen

- Höhere Erwartungen an Digitalisierung

Aktuelle Bevölkerungsprognosen gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren die Gesamtbevölkerung in Deutschland sinken wird. Dennoch wird in den kommenden Jahren die Anzahl der Menschen über 65 Jahren um 8,06 Mio. steigen. Hiervon sind bereits ein Drittel „Digital Natives“, also Personen, die mit Digitalisierung aufgewachsen sind. Uns erwartet also ein immer stärkerer Fachkräftemangel auf der einen Seite, aber auch eine stark wachsende Anzahl an künftigen Patienten auf der anderen Seite. Und diese Gruppe wird mehr Geld für Gesundheit ausgeben und hat gleichzeitig eine hohe Akzeptanz für Technologie und Digitalisierung.

Ein Blick in die Physiotherapiepraxis der Zukunft

Angesichts der aktuellen und zukünftigen Situation in Deutschland wird deutlich, dass eine Versorgung der Patienten in 1:1-Betreuung kaum noch zu bewältigen sein wird. Die steigende Anzahl von Patienten in Verbindung mit begrenzten therapeutischen Ressourcen erfordert innovative Ansätze, um die Qualität der Versorgung aufrechtzuerhalten.

Laut Statistischem Bundesamt werden allein 2026 über 50.000 Physiotherapeuten fehlen. Dieser Mangel müsste über die bestehende Anzahl an Therapeuten aufgefangen werden oder die Wartezeit auf eine Behandlung der Patienten steigt mit jeder neuen Patientenanfrage kontinuierlich an.

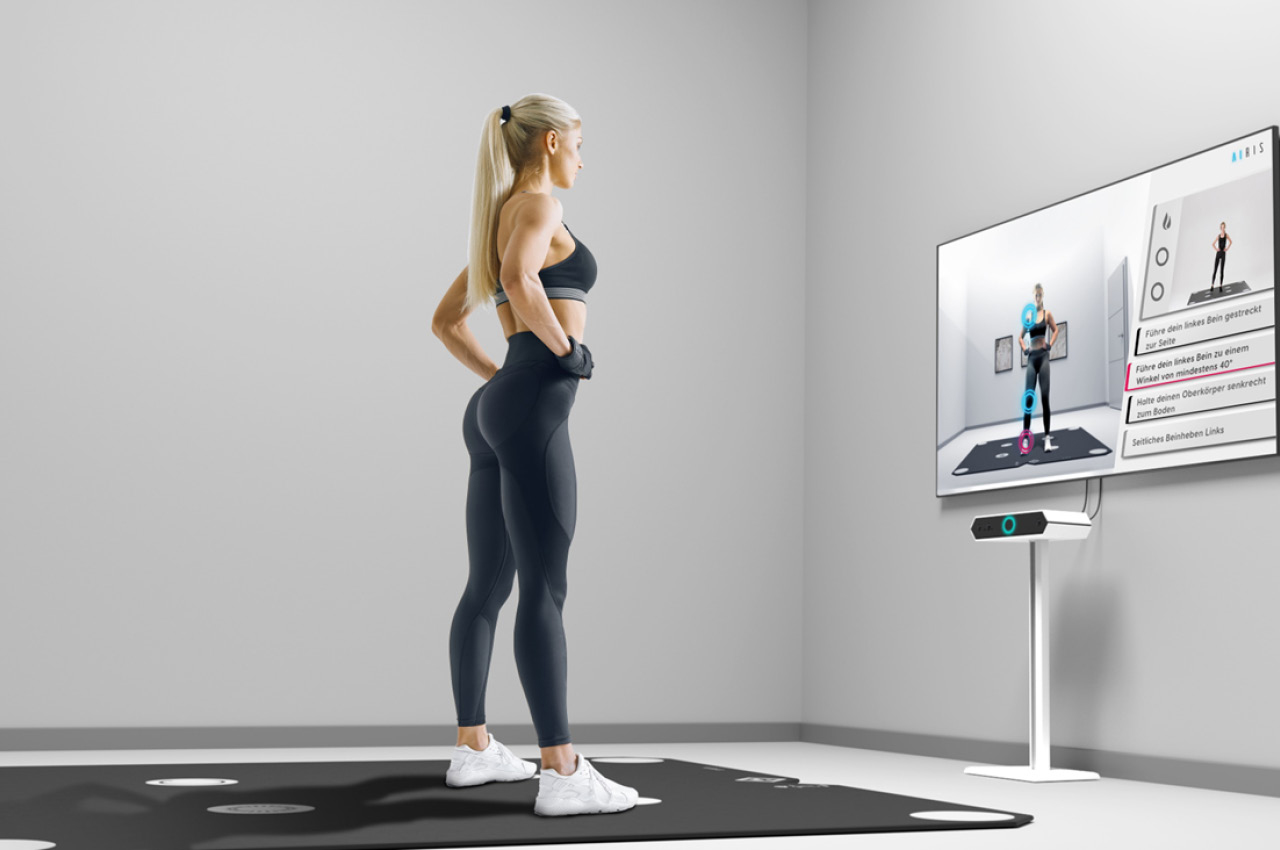

Übungsunterstützung mittels der künstlichen Intelligenz AIRIS und dessen Trainingsstation - bereit machen für die Zukunft (BIldquelle: © HEEROSports GmbH)

Setzt man dies in den Kontext, müssten bei 150.000 bestehenden Therapeuten jeder von diesen am Tag 2,85 Stunden mehr Arbeitsleistung bei gleichbleibendem Leistungsniveau erbringen, um den Bedarf allein in den nächsten 3 Jahren abzufangen. Diese Herausforderung lässt sich nur über den geschickten Einsatz von neuen Technologien lösen.

Wie könnte also ein Idealbild der Praxis der Zukunft aussehen?

In der Praxis der Zukunft können Fortschritte in der Technologie die Effizienz der Behandlung steigern und die Patientenversorgung verbessern. Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik können routinemäßige Aufgaben erleichtern, indem sie Daten analysieren und personalisierte Therapiepläne erstellen und einen Teil der Arbeit des Therapeuten übernehmen.

Digitale Plattformen können es den Patienten ermöglichen, ihre Fortschritte zu verfolgen und selbstständig Übungen durchzuführen, was die Effektivität der Behandlung erhöhen kann. Selbstzahlerbereiche und Flächen mit digitalen Trainingsgeräten prägen das Gesamtbild maßgeblich. Zudem könnten virtuelle Therapiesitzungen die räumlichen Grenzen überwinden, um eine kontinuierliche Betreuung zu gewährleisten.

Technologien und künstliche Intelligenzen, die ein weiteres Spektrum an Anwendungsfällen auf kleinstem Raum anbieten, erobern die Praxisflächen. Wartezeiten werden mittels digitaler Konzepte und Technologien effektiver als heute genutzt, was die Bindung an die Praxis schon vor der Behandlung erhöht und die Qualität der Behandlung unterstützt. Physiotherapie-Franchises, die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung anbieten, erobern die Branche.

Die Krankenkassen öffnen sich bereits heute für neue Technologien und haben mit Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) einen rechtlichen Rahmen für die Zulassung und Abrechnung geschaffen. Dieser wird kontinuierlich ausgebaut und schafft somit klare Leitlinien für den Einsatz von digitalen Technologien in der Praxis.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die menschliche Komponente auch in Zukunft unerlässlich bleibt. Die persönliche Note, Empathie und das Einfühlungsvermögen der Therapeuten sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Behandlung. Trotz fortschrittlicher Technologien und künstlicher Intelligenz bleiben zwischenmenschliche Beziehungen und die individuelle Betreuung unverzichtbar für den Therapieerfolg. Vertrauen zu Menschen steht hier im Fokus. Die eingesetzte Zeit sollte sich somit stärker auf diesen Aspekt konzentrieren.

Exkurs Künstliche Intelligenz

Eine wesentliche technologische Grundlage für Digitalisierung und Automatisierung von Praxen bildet Künstliche Intelligenz (KI). Unter anderem durch ChatGPT liegt KI derzeit in der gesellschaftlichen Diskussion stark im Fokus. Doch was ist KI eigentlich? KI ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Entwicklung von Maschinen und Systemen beschäftigt, die menschenähnliches Denken und Lernen nachbilden können. Das Ziel der KI ist es, Computer so zu programmieren, dass sie eigenständig Probleme lösen, Muster erkennen und Entscheidungen treffen können, ähnlich wie es ein menschliches Gehirn tut.

KI basiert auf Algorithmen und Modellen, die es den Maschinen ermöglichen, aus großen Datenmengen zu lernen und Informationen zu verarbeiten. Durch das Sammeln von Daten kann eine KI ihre Leistung kontinuierlich verbessern und sich an neue Situationen anpassen.

Auf der AIRIS-Trainingsstation sind Games, Court-Speedläufe, Indikator-basierte Einheiten und vieles mehr vorhanden. KI macht‘s kostengünstig möglich (Bildquelle: © BODYMEDIA GmbH & Co. KG)

Es gibt verschiedene Arten von KI, darunter schwache KI, die für spezifische Aufgaben entwickelt wird, und starke KI, die in der Lage ist, allgemeine menschenähnliche Intelligenz zu erreichen. Derzeit befinden wir uns hauptsächlich in der Ära der schwachen KI, die in vielen Bereichen wie Spracherkennung, personalisierten Empfehlungen, autonomes Fahren und immer mehr im Bereich der Gesundheit eingesetzt wird.

Obwohl KI bereits viele beeindruckende Anwendungen hat, steht die Technologie noch am Anfang ihrer Entwicklung. Forscher arbeiten kontinuierlich daran, die Grenzen der KI zu erweitern und sie für eine Vielzahl von Anwendungen zu nutzen, um unser tägliches Leben zu verbessern und komplexe Probleme zu lösen.

Konkrete Ansatzpunkte für den Technologieeinsatz in der Praxis

Was können Praxisinhaber konkret tun, um kurz-, mittel- und langfristig Vorteile für die Praxis und die Patienten zu erzielen? Nachfolgend wollen wir einige Beispiele hierfür beleuchten:

Kurzfristig bis mittelfristig (ca. 0–3 Jahre)

- Digitale Patientenverwaltung, Terminplanung und -buchung

- Datenbasierte Geschäftsmodelle und Strategieplanung für die Praxis

- Einführung von digitalen Trainingsgeräten auf Basis künstlicher Intelligenz

- Telehealth-Angebote und Bereitstellung von Videoplattformen

- Datenunterstützte Entscheidungen, ggf. mithilfe von KI sowohl als Unternehmen als auch für den Patienten

- Einführung von Selbstzahlerbereichen und Zuzahlungsstrategien

Nehmen wir uns ein konkretes Beispiel und betrachten wir die Wartezeit eines Patienten bis zum ersten Behandlungstermin. Diese beträgt heute im Durchschnitt schon mehr als 4 Wochen. Könnten wir diese mittels digitaler Konzepte maßgeblich überbrücken oder auch unterstützen und sowohl die Behandlungsqualität für den Patienten erhöhen als auchgleichzeitig zusätzlich Ertragspotenziale für die Praxis erschließen?

Eine digitale Trainingsstation, welche auf Basis künstlicher Intelligenz den Patienten dreidimensional erkennt, bietet hier beispielsweise eine Vielzahl an Ansatzpunkten. Durch konkrete digitale Trainingsprogramme kann z. B. der Patient bereits erste Übungen während der Wartezeit selbstständig durchführen.

Der Praxisinhaber profitiert gleichzeitig durch erweiterte Angebote im Selbstzahler-, Zuzahler- und Präventionsbereich. Der Einsatz der KI reduziert dabei die Betreuungszeit durch das Praxispersonal auf ein Minimum, sodass keine Zielkonflikte mit der angespannten Personallage entstehen.

Mithilfe von KI System mit Motion Tracking wie z.B. der AIRIS können außerdem bereits während der Wartezeit eine Vielzahl an Daten (z. B. Brain Age, Geschwindigkeiten, Zeitmessungen und viele weitere Faktoren) erhoben werden. Dadurch erhält einerseits der Therapeut ein deutlich umfassenderes Bild über den Status seines Patienten und kann Therapieentscheidungen datenbasiert treffen und absichern. Andererseits bekommt der Patient eine höhere Transparenz über den Fortschritt und Erfolg der Behandlung, insbesondere wenn das System auch während und nach Abschluss der Behandlung genutzt wird.

Pascal Siekmann skizziert die zukünftige Entwicklung in der Therapiebranche (Bildquelle: © BODYMEDIA GmbH & Co. KG)

Gleichzeitig bieten digitale Technologien gamifizierte Ansätze und erhöhen somit die Motivation, vornehmlich für die Generation der „Digital Natives“. Die Vielfalt von Applikationen und Übungen reicht dabei von Bewegungsübungen über Performance Runs bis hin zu neuroathletischen Übungen. Außerdem lassen sich digitale Technologien sehr gut mit klassischen Gerätetrainings kombinieren. Dadurch entsteht eine hohe Bandbreite möglicher Indikationen, die durch diese Technologien unterstützt werden können.

Digitale Technologien und künstliche Intelligenzen schaffen somit einen wesentlichen Durchbruch bei der 1-zu-1-Betreuung. So lassen sich beispielsweise Wartezeiten gezielt nutzen, Therapieerfolge transparenter machen oder die Bindung der Patienten zur Praxis verbessern, ohne dass gleichzeitig das Personal in der Praxis erhöht werden muss. Zusätzlich optimieren die erhobenen Daten die Anamnese und schaffen somit mehr Freiräume für die Behandlung des Patienten. Schlussendlich steigern digitale Technologien ebenfalls die Attraktivität der Praxis als Arbeitgeber für junge Physiotherapeuten.

Langfristig (ca. 3+ Jahre)

Langfristig werden sich digitale Technologien und künstliche Intelligenzen weiterentwickeln, um autonomer zu agieren, besser abrechenbar zu sein und eine Verbindung zum Selbstzahler oder Zuzahlerbereich herzustellen. Im Allgemeinen sollten folgende Punkte langfristig eingeführt werden:

- Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyse, um Behandlungsergebnisse zu bewerten, Trends zu erkennen und personalisierte Therapieansätze zu entwickeln

- Integration von virtueller Realität (VR) und erweiterter Realität (AR), um immersive Übungsumgebungen zu schaffen und die Rehabilitationsergebnisse zu verbessern

- Digitale Vernetzung mit anderen Gesundheitseinrichtungen, um eine nahtlose Versorgungskette zu gewährleisten und eine umfassende Betreuung der Patienten zu ermöglichen

- Fortbildung und Schulung, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter mit den neuesten Technologien und Methoden vertraut sind und eine optimale Patientenversorgung bieten können

Fazit: Innovative Wege für die Praxis der Zukunft

Die Physiotherapiebranche steht vor einer spannenden Zukunft, in der Technologie und moderne Therapieansätze eine wichtige Rolle spielen werden. Durch die Integration dieser innovativen Wege können Praxen ihre Effizienz steigern und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten. Es ist jedoch entscheidend, dass Therapeuten mit offenen Augen und einer lernbereiten Einstellung in diese Veränderungen eintreten, um das volle Potenzial der Praxis der Zukunft zu nutzen und ihre Patienten bestmöglich zu betreuen.

Die persönliche Note, Empathie und das Einfühlungsvermögen der Therapeuten bleiben auch in Zukunft unverzichtbar für eine erfolgreiche Behandlung. Umso mehr gilt es jedoch, durch den zielgerichteten Einsatz von digitalen Technologien den Therapeuten bestmöglich bei der persönlichen Behandlung des Patienten zu unterstützen. Mit einer ausgewogenen Kombination aus technischem Fortschritt und menschlicher Expertise steht der Physiotherapiebranche eine vielversprechende Zukunft bevor, die sie durch innovative Ideen und Anpassungsfähigkeit aktiv gestalten kann.

Bildquelle Header: © metamorworks - stock.adobe.com