Das Wichtigste in Kürze:

- Struktur der Physiotherapiepraxen: Die Studie geht von 50.333 Betriebsstätten aus, wobei die meisten Praxen 3–10 Mitarbeitende haben. Die Zahl der Einzelpraxen sinkt, während größere Teams zunehmen.

- Fachkräftemangel und Mitarbeiterbindung: 73 % der Praxen haben offene Stellen, im Schnitt fehlen 1,7 Mitarbeiter. Fortbildungen (81,9 %) und flexible Arbeitszeiten (57,3 %) sind die wichtigsten Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung.

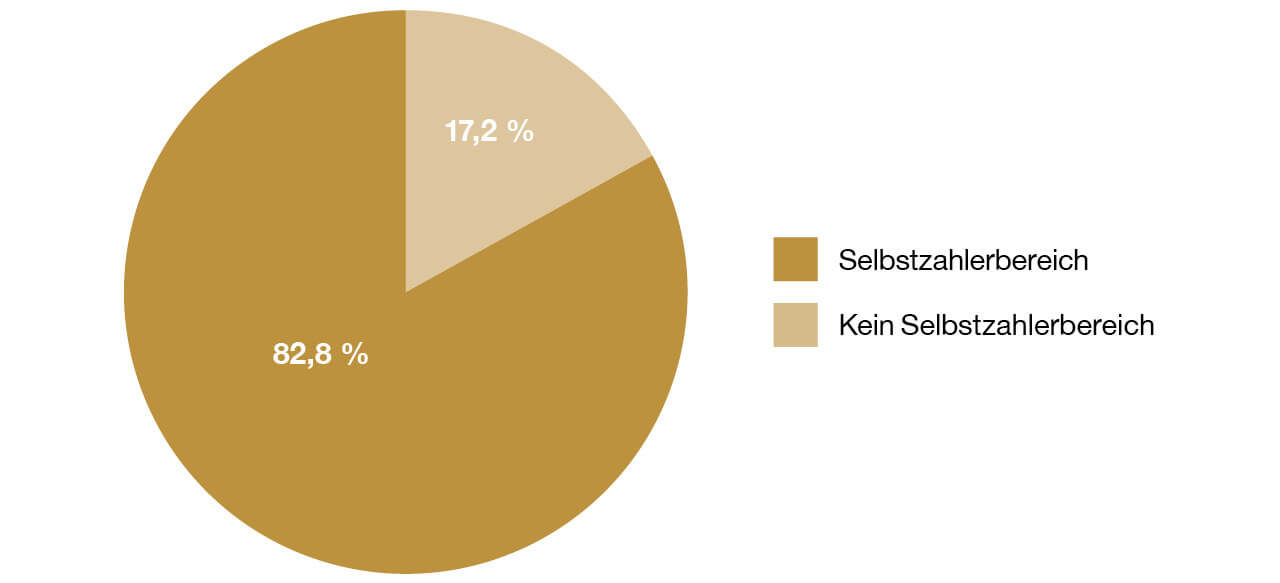

- Finanzielle Lage und Investitionen: Durchschnittlicher Jahresumsatz beträgt 267.000 €, die Investitionsbereitschaft sinkt. 82,8 % setzen auf Selbstzahlerangebote, um steigende Kosten auszugleichen.

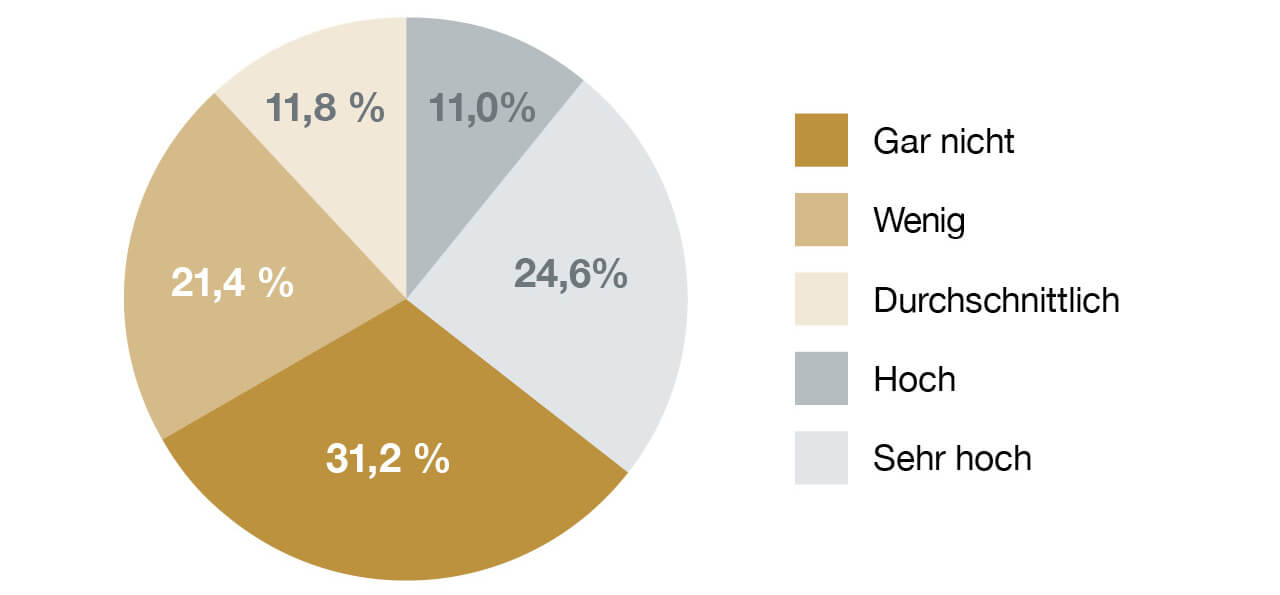

- Digitalisierung und Videotherapie: 11,8 % sehen sich als digital fortschrittlich, aber 10 % arbeiten noch komplett analog. 90 % der Praxen planen keine Videotherapie, trotz finanzieller Förderung ab 2025.

Branchenkennzahlen sind ein wichtiges Werkzeug, um eine Branche besser verstehen zu können. Sie geben der Öffentlichkeit Informationen, aber auch den Akteuren der Branche die Möglichkeit, besser im Markt zu agieren. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der ETL ADVISION und dem Verlag für Prävention und Gesundheit entstand die 2. Eckdatenstudie der Physiotherapiebranche. Einige der spannenden Erkenntnisse schauen wir uns nun an. Insgesamt wurden 500 Physiotherapeuten deutschlandweit befragt, von denen jeder Entscheidungs- und Kompetenzträger im Unternehmen war.

Mittlerweile setzen 82,8 % auf einen Selbstzahlerbereich (Bildquelle: © ETL ADVISION u. Verlag für Prävention und Gesundheit)

Mittlerweile setzen 82,8 % auf einen Selbstzahlerbereich (Bildquelle: © ETL ADVISION u. Verlag für Prävention und Gesundheit)

Die Eckdatenstudie geht von 50.333 Betriebsstätten in der Unternehmensart Praxen/Unternehmen der Physiotherapie/Krankengymnastik aus. Als Grundlage dienen die Zahlen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Diese gehen von 46.870 Unternehmen aus, die dann ihre Arbeit in den genannten 50.333 Betriebsstätten ausführen. Diese Zahl weicht von den Angaben des GKV-Spitzenverbandes ab, die 2022 eine Zahl von 40.113 Physiopraxen publizierte. Hier gibt es jedoch Grund zur Annahme, dass einige Praxen durchs Raster gerutscht sind und gar nicht erfasst wurden.

Zuvor war der GKV-Spitzen-verband von etwa 49.000 Praxen ausgegangen. Daher dürfte die in den Eckdaten ermittelte Zahl durchaus nahe an die Wahrheit herankommen. Im Vergleich zu 2023 wuchs die Zahl der Betriebsstätten um 1,9 Prozent. In diesen Praxen arbeiten derzeit etwa 256.000 Physiotherapeuten. Die durchschnittliche Größe einer Physiotherapiepraxis in Deutschland beträgt 157,1 qm.

Großteil der Praxen arbeitet mit 3–10 Mitarbeitern

Knapp 40 Prozent der befragten Praxen gaben an, dass sie 3–5 Mitarbeitende beschäftigen. Immerhin 30,8 % haben 6–10 Angestellte. Damit arbeiten in etwa zwei Drittel der Praxen 3–10 Mitarbeiter. Jede zehnte Praxis in Deutschland ist Arbeitgeber für mehr als 10 Mitarbeitende. Dabei geht die Zahl der Einmannbetriebe zurück. 2024 waren es nur 4,4 %. Nach wie vor ist der größte Anteil der in Physiopraxen beschäftigten Mitarbeiter weiblich. Viele davon arbeiten in Teilzeit. Eine weitere spannende Erkenntnis der Eckdatenstudie ist, dass der Anteil der Akademiker in den befragten Praxen nur bei sechs Prozent liegt und damit extrem niedrig ist.

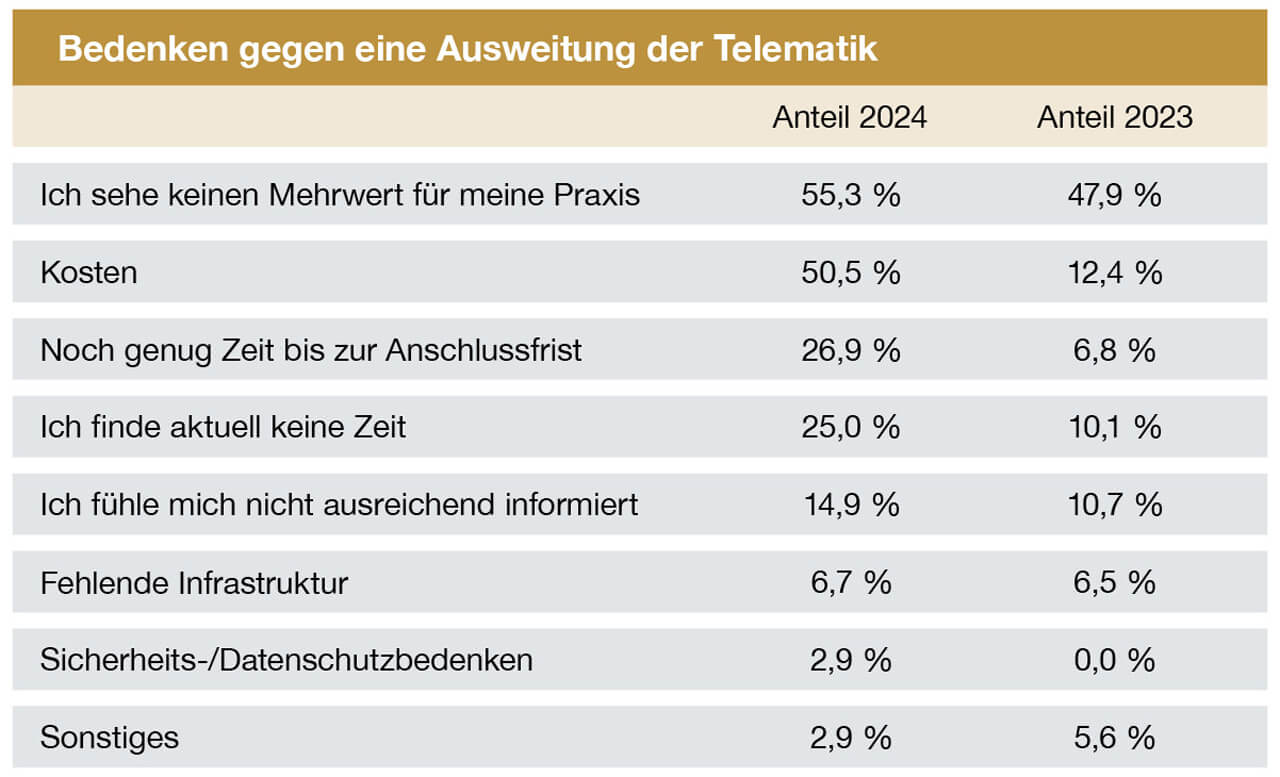

Ein überwiegender Teil der Praxisinhaber sieht keinen Mehrwert darin, sich an die Telematikinfrastruktur anzuschließen (Bildquelle: © ETL ADVISION u. Verlag für Prävention und Gesundheit)

Das schwierige Thema Mitarbeiterfindung zeigt sich auch in den Eckdaten. 2024 gaben 73 % der Unternehmen an, offene Stellen zu haben. Das ist eine deutliche Verschärfung zum letzten Jahr. Hier gaben „nur“ 57,6 % an, vakante Stellen nicht besetzen zu können. Im Schnitt fehlen den Praxen 1,7 Mitarbeiter. Wer sucht, der möchte finden und dafür gibt es unterschiedliche Wege. Die derzeitigen Hauptwege, auf denen Praxen ihre Mitarbeiter suchen, sind Weiterempfehlung (78,6 %), die eigene Homepage (63,8 %) und das Internet (42,4 %). Social Media wurde 2024 nur von etwa einem Viertel der Praxen eingesetzt.

Hat man dann passende Mitarbeiter gefunden, soll diesen etwas geboten werden, damit treu bleiben. Dafür setzen 81,9 % der Praxen auf Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese Methode bewährt sich aktuellen Untersuchungen zufolge insbesondere bei den jüngeren Generationen. 57,3 % bieten flexible Arbeitszeiten und etwas weniger als die Hälfte unterstützt ihre Mitarbeiter bei der Altersvorsorge.

Ein weiterer wichtiger Hebel für Wertschätzung und Bindung ist das Gehalt. Waren Physiotherapeuten früher mehr Idealisten, was ihre Bezahlung angeht, hat sich das glücklicherweise gewandelt. Im Vergleich zu 2023 sogar sehr deutlich. Die Hälfte der befragten Praxen vergüten ihre Mitarbeiter in einem Gehaltsrahmen von 2.500–2.999 € brutto im Monat. Letztes Jahr fanden sie noch 63,1 % in dieser Spanne wieder. Mehr als ein Drittel der Praxisinhaber bezahlen ein monatliches Bruttogehalt zwischen 3.000 und 3.499 €. Darüber hinaus bezahlen nur 1,9 % der Befragten über 3.500 €.

Investitionen gehen leicht zurück

Um Geld für Gehälter ausgeben zu können, muss dieses erst mal erwirtschaftet werden. Die befragten Praxen gaben an, dass sie einen Jahresumsatz von durchschnittlich 267.000 € erreichen. Nur 12,8 % überschreiten die Grenze von 500.000 €. Die meisten Praxen finden sich im Bereich zwischen 100.000 und 250.000 € wieder. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist es interessant zu sehen, wie die Praxisinhaber ihre wirtschaftliche Situation einschätzen. Knapp 50 % schätzen diese als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Immerhin 35,2 % bewerteten sie als „durchschnittlich“. Nur 15 % gaben „eher schlecht“ oder „schlecht“ an. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Gesamtzufriedenheit aber leicht verbessert.

Man sollte meinen, dass Unternehmer umso eher geneigt sind, Investitionen zu tätigen, je besser sie ihre finanzielle Situation einschätzen. Und auch hierüber gibt die Eckdatenstudie Auskunft. Tatsächlich zeigt die Datenlage allerdings ein anderes Bild. 2023 gab es Pläne für umfangreichere Investitionen als 2024. Bricht man die Investitionssummen herunter, kommt man etwa auf ein Investitionsvolumen von 8.000 € pro Praxis. Im Vorjahr waren es noch 10.000 €. Die Investitionen fokussieren sich vor allem auf Trainingsgeräte, Räumlichkeiten, Weiterbildung und natürlich Mitarbeitende. Beim letztgenannten Punkt zeigt sich dann auch der Engpass der Physiotherapiebranche. Denn wenn die Praxen, die Investitionen im Bereich der Mitarbeiter planen, isoliert betrachtet werden, planen diese Investitionen im Bereich von 20.000 € ein.

Als eine Möglichkeit, die steigenden Kosten gegenzufinanzieren, setzen mittlerweile 82,8 % der Praxen auf einen Selbstzahlerbereich. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 13,2 Prozentpunkten. Durchschnittlich trainieren hier 39,2 Personen.

Der Stand der Digitalisierung in der Physiotherapie könnte vielfältiger nicht sein (Bildquelle: © ETL ADVISION u. Verlag für Prävention und Gesundheit)

Der Stand der Digitalisierung in der Physiotherapie könnte vielfältiger nicht sein (Bildquelle: © ETL ADVISION u. Verlag für Prävention und Gesundheit)

Die Rechtsform des Einzelunternehmens ist nach wie vor die am weitesten verbreitete in der Physiotherapie. Knapp 75 % der Befragten gaben diese Gesellschaftsform an. Etwa 20 % sind als Personengesellschaft strukturiert und nur 5,4 % gaben an, die Gesellschaftsform der Kapitalgesellschaft gewählt zu haben. Nur 11,2 % der Praxisinhaber besitzen eine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich die meisten eher als Therapeut sehen und weniger als Leiter eines Unternehmens.

Nach wie vor Nachholbedarf in der Digitalisierung

In der Vergangenheit hingen viele Physiopraxen der Digitalisierung etwas hinterher. Daher ist es nun spannend, zu sehen, wie sich die digitale Landschaft tatsächlich gestaltet. 11,8 % sehen sich als die digitale Spitze der Physiotherapie und gaben an, dass der Digitalisierungsgrad in ihrer Praxis „sehr hoch“ sei. Bei immerhin 21,4 % scheint der Stand der Digitalisierung „hoch“ zu sein. Rund ein Drittel bewerteten sich mit „durchschnittlich“ und 24,6 % gaben an, bisher wenig digital unterwegs zu sein. Jede zehnte Praxis gab an, dass sie gar nicht digital arbeiten. Eine wichtige digitale Frage für Physiotherapeuten ist der Anschluss an die Telematikinfrastruktur. Bisher ist die Hälfte der Therapeuten nach wie vor unentschlossen, ob sie ihre Praxis anschließen möchten, und 40 % geben sogar an, dass sie es ablehnen. Als Hauptbeweggründe für diesen Sachverhalt werden der fehlende Mehrwert für die Praxis und die damit verbundenen Kosten genannt.

Im Oktober 2024 kam es zu einer Einigung zwischen dem GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Verbänden der Physiotherapie, dass sich Physiotherapiepraxen ab dem 01. Januar 2025 die Anschaffungskosten für Hard- und Software für die Videotherapie teilweise erstatten lassen können. Dagegen steht die Angabe von 90 % der Praxisinhaber, die nicht planen, Videotherapie zu nutzen. Immerhin 5,6 % wollten es bis Ende 2024 noch umsetzen. Aktiv wird die Videotherapie derzeit nur von 1,6 % der befragten Praxen eingesetzt. Bei 2,8 % kommt sie selten zum Einsatz. Der Hauptgrund für den Nichteinsatz sind wie bereits letztes Jahr die fehlende Zeit und das fehlende Personal. Probleme, die leider nicht durch die Anschaffungskostenpauschale gedeckt werden. Immerhin zeigt sich ein positiver Trend: Letztes Jahr gaben noch 96 % an, keine Videotherapie anzubieten.

Fazit – Mitarbeitersuche und Digitalisierung

Branchenkennzahlen sind immer etwas sehr Wertvolles, um die einzelnen Branchen tiefgreifender zu verstehen. Um das, was man im Markt wahrnimmt, mit Daten und Fakten belegen zu können. So ist es auch hier bei den 2. Eckdaten der Physiotherapiebranche.

Sie konnten aufzeigen, wie stark Physiopraxen derzeit nach Mitarbeitenden suchen, gleichzeitig aber nur wenige Praxen bereit sind, dafür das notwendige Geld zu investieren. Wir haben gesehen, dass die Branche noch nicht digital genug ist und nach wie vor eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Thema herrscht. Gezeigt hat sich das vor allem darin, dass sich bisher so wenige Praxen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen haben. Interessant für Praxisbetreiber ist es auch zu sehen, welche Einstiegsgehälter den Mitarbeitenden gezahlt werden. So haben sie eine Orientierung, was marktüblich ist. Es wird spannend sein, zu sehen, wie sich die Daten in den nächsten Jahren entwickeln.

Bildquelle Header: © Jearu – stock.adobe.com