Das Wichtigste in Kürze:

- KI ersetzt den Therapeuten nicht, sondern ergänzt ihn als intelligentes Hilfsmittel zur Analyse von Daten und Optimierung von Abläufen.

- Unersetzlich bleiben Empathie, das therapeutische Gespräch und die haptische Wahrnehmung. Der Therapeut setzt die KI-Daten in einen menschlichen Kontext und erstellt einen ganzheitlichen Behandlungsplan.

- Praktische und ethische Aspekte wie Datenschutz, Kosten, Zugänglichkeit, Zulassung und Haftung müssen beim Einsatz von KI beachtet werden.

- Die Gefahr der Entmenschlichung besteht, wenn persönliche Betreuung und Beziehung in den Hintergrund treten. Technologie darf diese niemals ersetzen, sondern nur unterstützen.

Die Antwort ist klarer als man denkt: KI wird den Therapeuten nicht ersetzen. Sie ist ein mächtiges Werkzeug, aber eben nur ein Werkzeug. Ihre größte Stärke entfaltet sie erst in den Händen eines Experten, der ihre Daten zu interpretieren weiß. Denn die Essenz einer erfolgreichen physiotherapeutischen Behandlung liegt in Bereichen, die für einen Algorithmus unerreichbar bleiben.

Die unersetzliche Domäne des Menschen

An erster Stelle steht die Empathie. Die Fähigkeit, die Sorgen eines Schmerzpatienten zu verstehen, motivierend auf ihn einzugehen und eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufzubauen, ist die Grundlage des Heilungsprozesses. Ein Patient ist mehr als die Summe seiner Messdaten. Er ist ein Mensch mit Ängsten, Zielen und einer individuellen Lebensgeschichte, die seine Genesung maßgeblich beeinflusst.

Ebenso unersetzlich ist die haptische Fähigkeit – das feinfühlige „Begreifen“ eines Gelenks oder einer Muskelverspannung durch die Hände des Therapeuten. Diese taktile Interaktion liefert Informationen über Gewebetextur, Beweglichkeit und Schmerzreaktionen, die keine Kamera und kein Sensor erfassen kann. Die manuelle Therapie, eine der Kernkompetenzen der Physiotherapie, bleibt eine rein menschliche Kunst.

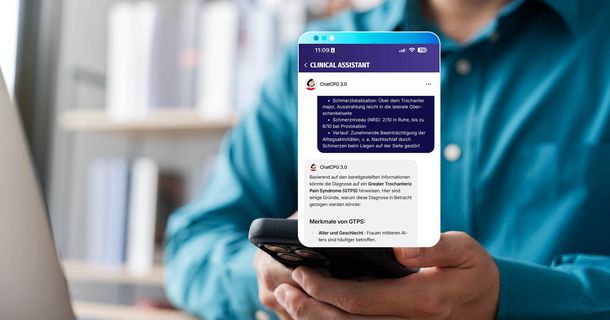

Eine übermäßige Fokussierung auf Daten und Effizienz könnte dazu führen, dass der persönliche Kontakt und das therapeutische Gespräch in den Hintergrund treten (Bildquelle: © ReadyAtTheEase/peopleimages.com – stock.adobe.com)

Eine übermäßige Fokussierung auf Daten und Effizienz könnte dazu führen, dass der persönliche Kontakt und das therapeutische Gespräch in den Hintergrund treten (Bildquelle: © ReadyAtTheEase/peopleimages.com – stock.adobe.com)

Die Rolle des Therapeuten wandelt sich daher vom reinen Behandler zum „klinischen Datenanalysten“. Er nutzt die objektiven Daten der KI, um seine eigene, auf Erfahrung und Intuition basierende klinische Entscheidungsfindung zu schärfen. Er ist derjenige, der die Zahlen in einen menschlichen Kontext setzt und einen ganzheitlichen Behandlungsplan erstellt.

Die praktischen Hürden und ethischen Leitplanken

Neben diesen menschlichen Aspekten gibt es handfeste praktische und ethische Herausforderungen, die den Einsatz von KI limitieren und regulieren müssen:

- Datenschutz: Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen überhaupt. Ihre Erhebung und Verarbeitung durch KI-Systeme muss den strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) genügen. Die Gewährleistung von Datensicherheit und Anonymität ist eine absolute Grundvoraussetzung, die einen hohen technischen und organisatorischen Aufwand erfordert.

- Kosten und Zugänglichkeit: Hochwertige, zertifizierte KI-Anwendungen sind teuer. Dies birgt die Gefahr einer digitalen Spaltung, in der sich nur große, finanzstarke Praxen die beste Technologie leisten können. Gleichzeitig muss die Frage der Zugänglichkeit für Patienten geklärt werden: Was passiert mit älteren oder weniger technikaffinen Menschen, die mit Apps und Sensoren überfordert sind?

- Zulassung und Haftung: Eine KI, die Therapieempfehlungen gibt, ist ein Medizinprodukt und benötigt eine entsprechende, aufwendige Zertifizierung. Die entscheidende Frage bleibt die der Haftung: Wer ist verantwortlich, wenn ein Algorithmus eine falsche Analyse liefert oder eine kontraproduktive Übung vorschlägt? Der Entwickler, die Praxis oder der anwendende Therapeut? Diese rechtlichen Grauzonen müssen geklärt werden.

- Die Gefahr der Entmenschlichung: Die größte Gefahr ist vielleicht die subtilste. Eine übermäßige Fokussierung auf Daten und Effizienz könnte dazu führen, dass der persönliche Kontakt und das therapeutische Gespräch in den Hintergrund treten. Technologie darf die Beziehung zwischen Therapeut und Patient niemals ersetzen, sondern muss sie stets unterstützen und bereichern.

Ausblick: Eine hybride Zukunft für Mensch und Maschine

Die Zukunft der Physiotherapie ist keine Entscheidung zwischen Mensch oder Maschine, sondern liegt in einem intelligenten, hybriden Modell. In diesem Modell übernimmt die KI, was sie am besten kann: Daten analysieren, Bewegungen objektivieren und repetitive Dokumentationsaufgaben abnehmen.

Dadurch gewinnt der Therapeut wertvolle Zeit – Zeit, die er in das investieren kann, was ihn unersetzlich macht: das Gespräch, die manuelle Behandlung und die persönliche Motivation seiner Patienten. Für Therapeuten bedeutet dies, offen und neugierig zu bleiben.

Es geht darum, die neuen Werkzeuge zu verstehen, ihre Grenzen zu kennen und sie souverän zum Wohle des Patienten einzusetzen. Denn die beste Technologie ist die, die dem Menschen dient und ihm erlaubt, noch menschlicher zu sein.

Bildquelle Header: © Pojjanee – stock.adobe.com